制定训练计划的意义

在分享我对于制定训练计划的理解前,我们不妨先思考一下为什么要制定训练计划,训练计划的意义是什么。

在我看来,制定训练计划的意义在于:

(1) 记录整个赛季运动员每一次训练的实际情况;

(2) 根据当下的训练情况灵活地调整下一个小周期的训练强度和负荷;

(3) 阶段性地评价训练成果;

(4) 赛后体能复盘。

训练模型

当谈论到如何设计训练计划时,不同的体能机构提供了各自的训练模型,比如FMS中的最佳金字塔训练模型、美国国家运动医学会的NASM-OPT训练模型、美国运动委员会的ACE-IFT训练模型和澳大利亚体能协会ASCA的阶段性力量训练理论等。

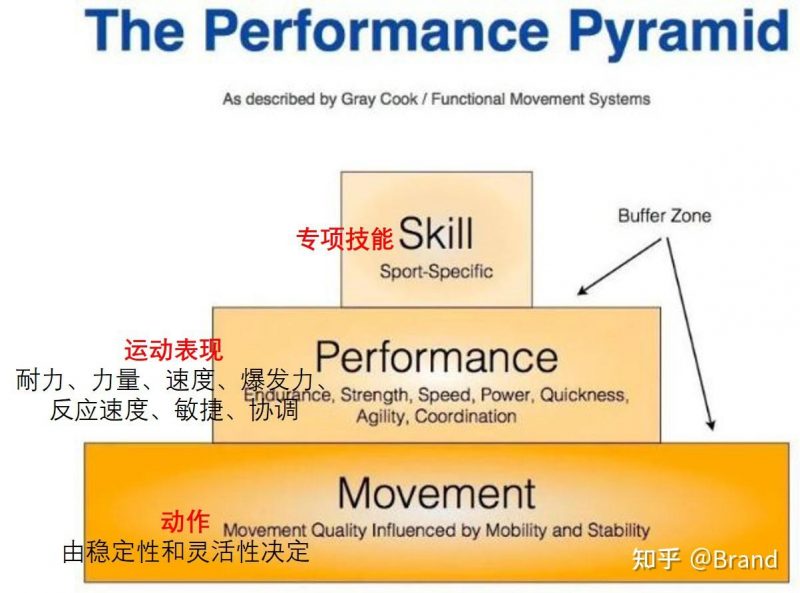

以图1的FMS最佳金字塔训练模型为例,位于最底层的动作模式(取决于自身的灵活性和稳定性)为上层的运动素质提供基础;而运动素质的好坏又为专项技能的发挥提供平台。底层需要为上一层创建“缓冲区”,从而降低损伤的概率。

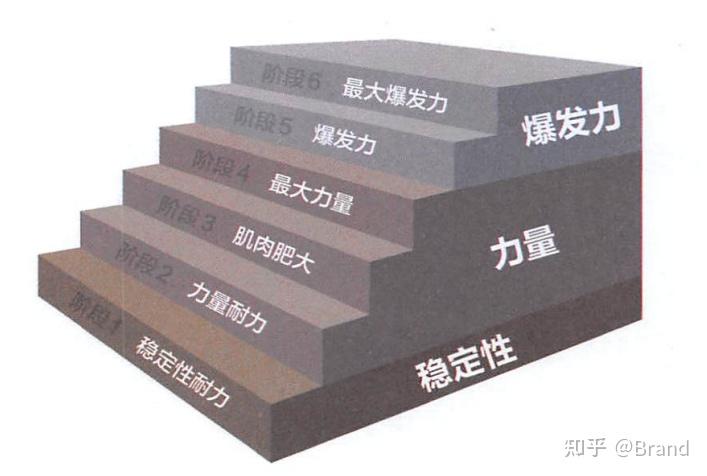

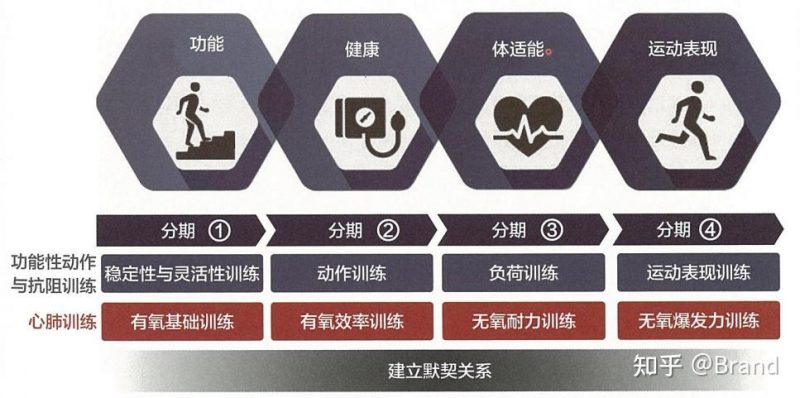

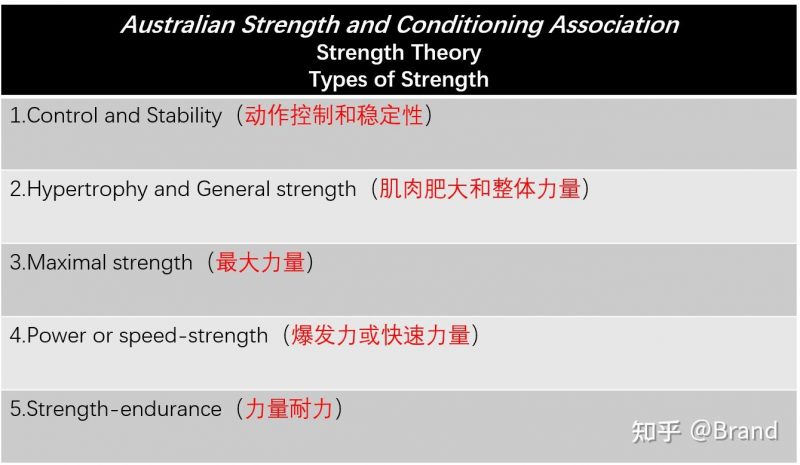

同样,我们再来看看NASM-OPT模型(图2)、ACE-IFT模型(图3)和ASCA的力量训练理论(图4)。不同体能协会在训练的最初阶段对于动作模式的关注程度都如出一撤。活动度和动作控制能力是进行负重训练的前提。不难理解,在缺乏活动度和动作控制能力的情况下进行负重训练会增大关节内压力、降低力学效率和加重体态问题,极大地提高运动损伤概率。因此,不论是对于毫无经验的新手还是训练经验丰富的高水平运动员而言,在训练周期的最初阶段,活动度和动作控制能力应该首先被考虑并且贯穿整个训练周期。

解决了最初阶段的活动度和非负重状态下动作控制能力后,开始着重于增加中低强度下的训练量(基础有氧能力或者肌肥大训练),目的是为了提高身体的一般运动能力和适应能力,同时,为下一阶段的最大力量/速度/爆发力做基础。最后通过集中的专项训练将训练所得的体能向专项能力转化。

我认为“殊途同归”这个词能完美阐释不同训练模型之间的关系。尽管在某些特定的阶段他们所关注的重点似乎略有区别,但原则和最终目的都是一致的。

整体的思路莫过于:

动作模式— 基础运动能力(有氧/无氧)— 最大力量/爆发力/速度 — 专项力量/速度耐力

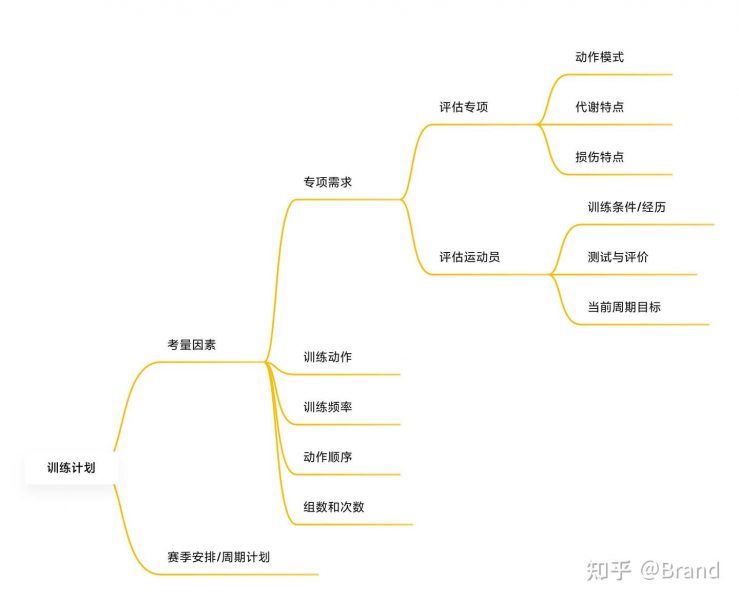

需要考量的因素

理解训练模型的大体思路后,具体落实设计训练计划时首先需要了解项目需求。包括该专项的

(1) 动作模式:主要的肌群、发力方式(开链/闭链)、单腿or双腿、稳定or非稳定平面等;

(2) 代谢特点:对比赛胜负起决定性作用的供能方式;

(3)常见的损伤特点:针对性设计训练动作预防损伤。

其次要对你所带的运动员进行评估,包括

(1)训练经历:这决定了他对训练的适应能力和特定训练动作的选择(如部分超等长训练动作和举重相关的爆发力训练动作);

(2)测试与评价:找到限制该运动员运动表现的体能短板,针对性提高;

(3)个人训练目标:制定的训练计划要符合运动员个人预期的训练目标。

结合上述提到的专项需求和运动员的个人特点,最终确定训练动作、训练频率、动作顺序和训练负荷。除此之外,在对特定重大赛事制定计划时,主客场因素、环境因素以及心理因素也应该纳入考虑范围中并作为影响因素加到训练中。

周期化因素

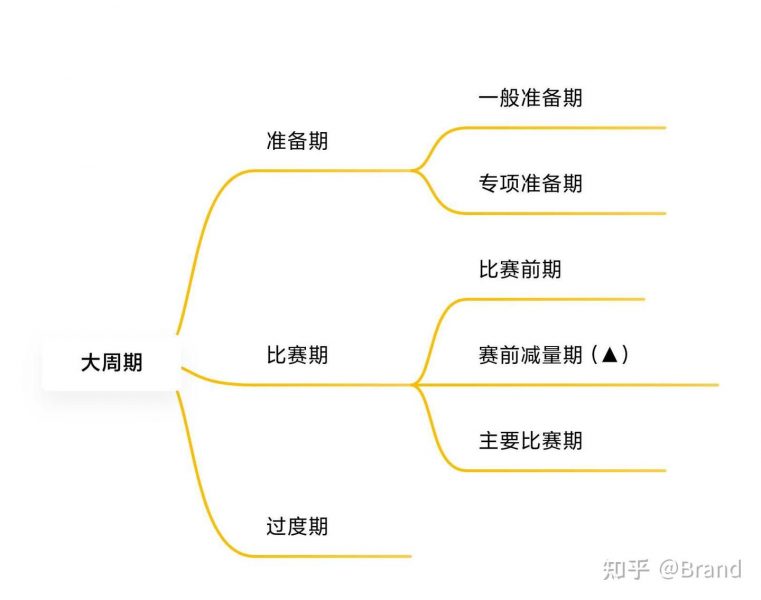

在设计训练时除了上面提到的需要考量的因素外,运动员的赛季/周期安排决定了不同赛季阶段的训练目的,比如准备期要建立身体、技术和心理基础;比赛期强调维持高运动水平;过渡期要求调整恢复为下一个大周期做好准备。

具体的周期计划和各个周期的体能训练安排,下次想写的时候再写吧~~~感兴趣可以看图德·邦帕博士《周期训练理论与方法》(强推)。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏